映画『ドライブ・マイ・カー』は主人公の西島秀俊さんの冷めた眼差しと苦悩する内面が交錯する場面が多く、どきどきします。村上春樹氏原作の短編小説であるこの作品ですが、劇中劇のチェーホフ『ワーニャ伯父さん』と相関性をもって進行します。

これは映画を見ただけでは終わらないぞ、と両作を読み比べてみました。映画をご覧になってからお読みになるのがお勧めです。

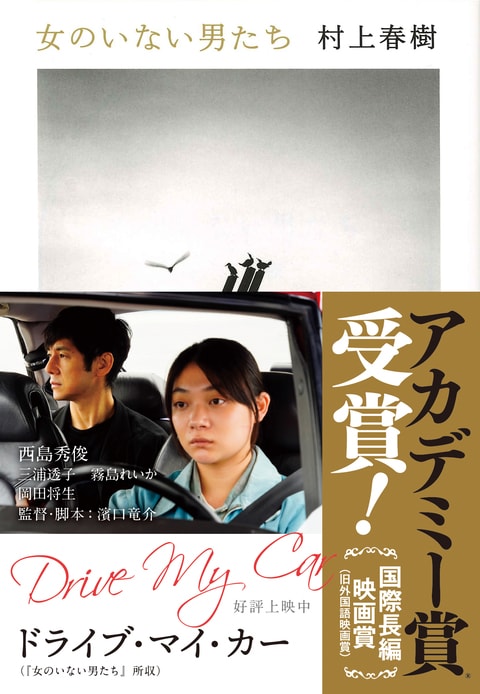

[2022/3/29 追記] 第94回アカデミー賞国際長編映画賞 受賞おめでとうございます!!

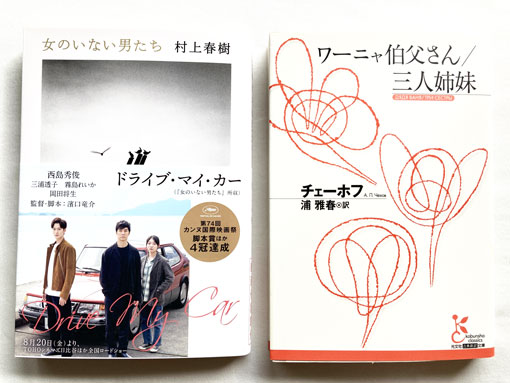

『ドライブ・マイ・カー』村上春樹 (短編小説集『女のいない男たち』) 文春文庫

小説版での主な登場人物は、主人公 家福(かふく)とドライバーみさき、ドライブするのは都内だけだ。目を患った俳優家福が事務所の命令で運転を禁じられ、紹介されたのが北海道出身の若い女性みさきだった。

みさきの出身地では一年の半分は道路が凍結しているので運転技術がいやでも上達するといい、実際シフトチェンジの気配も感じさせない滑らかなドライビングに家福は満足している。

彼の自家用車である黄色いサーブの車内でカセットテープに吹き込んだ『ヴァーニャ伯父』の台本朗読にあわせ、家福はセリフの練習をする。ぶっきらぼうで無表情なみさきの運転する車内ではなぜか気にならないのだと独白する。

ある日、みさきが『ヴァーニャ伯父』を読んだと話す。家福は驚くが「私にも好奇心はあります」とみさきは言う。家福とみさきの主従関係を越えたつながりが『ヴァーニャ伯父』によって生まれた瞬間だと考える。

家福の妻には名前もついていない。ただ「妻」と呼んでいるだけであり、すでに没している。亡き妻が交渉を持っていたと思しき若手俳優 高槻とバーで話し込むシーンがある。

高槻は死してもなお妻を慕っている様子がうかがえ、家福は妻と彼との秘密を問いただすでもなく、罵倒するでもなく、まるで同志のように彼女のことを語る。しかし内心では「俺の気持ちなどわかるわけがないだろう」と思っているのだ。

家福は高槻に話す。「浸食によってなくし続けたものを、最後に大波に根こそぎ持っていかれるみたいに…。」

妻は子宮がんを患い闘病の末、亡くなったのだが、家福が言う浸食は病そのものだけではない。妻の不貞の意味を存命中に尋ねられず、永遠に答えが分からないままになった。底の浅そうな男である高槻などとなぜ寝たのか。酒を酌み交わすごとに疑問が深まる。

その問いの答えを発したのは、みさきだった。

「奥さんはその人に、心なんて惹かれていなかったんじゃないですか」「だから寝たんです」

「女の人にはそういうところがあるんです。そういうのって、病のようなものなんです。」

病のようなものなのだから、人は誰しもそれを飲み込み演技をしてその場を乗り切るのだ。一旦自己を離れた魂も舞台から降りれば、また自己に戻る。「しかし戻ったところは正確には前と同じ場所ではない」。

人生は慣れ親しんだ場所を少しずつ移動しながらそれでも生きていくものなのだ、と。

『ワーニャ伯父さん』チェーホフ 光文社古典新訳文庫

ト書きを読むのは小説とは脳の働く部分が異なるようだ。その上、100年以上前のロシアの農場でのできごとであり、登場人物も多い。

都会に住む年老いた大学教授と若くて美しい後妻。二人は農場のオーナーでもあり、物語の舞台である農場に滞在中の様子。

農場に住み込んでいる教授の先妻との娘ソーニャ。先妻の母とその息子のワーニャ。往診する医師。

ワーニャとソーニャは伯父と姪の間柄。

47歳のワーニャが農場の管理をしている。オーナーである義理の兄から給与をもらっているが昇給する気配もなく長年不満に感じていた。

都会からやってきた教授夫妻の気ままな行動は、農場の日々のルーティンをかき回す。昼夜逆転の生活が生じるが、農場の人々もそれを甘んじて受け入れている様子。みな、怠惰な生活に慣れ始める。

医師もワーニャも教授の美しい後妻に恋をしている。ワーニャが花束を持って後妻の部屋を訪ねると医師と後妻が抱擁しているのに出くわし、動揺する。

教授は体調がよくない様子。もう長くないから、という理由で喜怒哀楽を放出するさまに、周囲はうんざりしている。そのうえ、農場を手放して有価証券に換えるつもりだと言い放つ。

ワーニャの亡父が借金を背負いながら購入し、ワーニャの代でなんとか完済した土地だった。この農場の権利は教授の実の娘であるソーニャにあると思っていたワーニャは憤慨する。

現代なら労働闘争に発展するのだろうが、チェーホフのこの世界では、領主であり知識人である教授の意見に従わないほうがおかしいと、非難されるのはワーニャなのだ。

「菩提樹のお茶でも飲ませて落ち着かせましょう」などと乳母が呑気なことをいっていると、銃声。

ワーニャが教授を撃とうとしたが2度も外す。教授夫妻は急遽都会の自宅に戻ることになる。

恋に破れ、愛する土地を奪われるかもしれない恐怖と絶望。ワーニャは往診医師のかばんからモルヒネの瓶を盗んだ。

医師はなんとかワーニャを説得し、モルヒネを奪い返す。

農場から教授夫妻は去り、医師も去った。日常が戻ってきたのをソーニャもワーニャも受け入れ、休む間もなく帳簿の管理を始める二人。

最後はソーニャが傷ついたワーニャ伯父さんを励ます長いセリフで幕となる。

「ワーニャ伯父さん、生きていきましょう。長い長い日々を、長い夜を生き抜きましょう。」

「今も、年を取ってからも働きましょう。そしておとなしく死んでゆきましょう。」

「そしてあの世で申し上げるの。あたしたちは苦しみましたって。つらかったって。すると神様はあたしたちのことを憐れんでくださるわ。」

「かわいそうなワーニャ伯父さん。伯父さんは人生の喜びを味わうことはなかったのよね。でも、もう少しの辛抱、あたしたち、息がつけるんだわ。息が付けるようになるんだわ!」

労働階級が今生で幸福になる手立てはないのだ。天に召されてやっと報われるのだ。耐えて働くことでしか生きる証とならない。

可愛いソーニャが非常に残酷な現実を伯父に提示する。これが励ましとなり、幕が下りる。

家福とワーニャの相関性

日々自分の仕事をし家族と住む土地を愛した登場人物が、理不尽なできごとに遭遇し心を痛める。

その理不尽さは決して解消されない。主人公は愚直に生きてきただけなのに。何故って?それが人生だからだ。

妻を喪った家福は自分の居場所ともいえる黄色いサーブの運転席を、初対面のみさきに明け渡す。目の疾患とはいえ妻との思い出の車を運転することさえ許されない、というのも喪失感であろう。だがそれを補って余りある人格を持っていたのがみさきだった。

故郷で酒乱だった母の壮絶な死を看取り東京に出てきたみさきは、ソーニャと同一ではない。ただ一貫しているのは身近にいる人物に、このままならない世界から抜け出そうとか、その先の未来は明るいはずだなどと安易な慰めを口にしないところである。

心を惹かれないからこそ身体をゆだねることや、身近な人の心の奥底を本質的には何もわからないまま離別してしまうこと、搾取されるだけの人生を甘んじて受け入れること、みさきの言葉を借りると「悲しい芝居」なのだ。

家福が致命的な盲点を持ったがために妻の心を見失ったのかもしれないという問いかけに、妻の不倫相手であった高槻は堂々と言う。

「僕らはみんな同じような盲点を抱えて生きているんです。」

その彼に家福は同志のような感情を得るのだ。

家福の目の疾患は緑内障であり、視野に盲点があることが小説の冒頭に提示されている。現実的なブラインドスポットを抱えているかどうかは関係がない。全ての人は盲点を抱えている。村上春樹氏はその暗闇を見つめている。暗闇から光が射すどころか、その暗さを見つめ続ける作品であり、それはチェーホフも同様だと考える。

映画『ドライブ・マイ・カー』

179分、約3時間となる長尺の映画だった。

それを後日知るまで、体感として長い映画だとは思わなかった。スペクタクルなことが起こるわけではない。ただ日常に非日常が何度か紛れ込む。原作で家福が言うように、着地点が少しずつずれていく。それを写し取った映画だと考える。

原作では「妻」であった家福の妻の名は「音(おと)」という。流麗なクラシックが流れるシーン、家福がワーニャ伯父さんとして独白するシーンなど、さまざまな音を観客は聞く。

無音、音楽も会話もない

場面が何度かある。車の走行音だけ、雪を踏みしめる音、それは音という女がいない世界を象徴するような、圧倒的に空虚な洞(うろ)のように思えた。

映画の始まりは、家福と音のピロートーク。うつつのままの音が新しい物語を紡ぎだす。はっきり目覚めると覚えていないという音に代わって、家福が書き起こす。よいパートナーなのだなとわかる場面だ。

だが妻はほかの男とも寝ていた。圧倒的な喪失感を埋めるように放浪する音を家福はなすすべもなく見ているだけだった。二人の間にできた子どもを幼い時に亡くしたことに起因するようだ。

家福はなぜか妻を問い詰められない。相反する気持ちを抱えて迷っているうちに、音は倒れた。別れの言葉を言う時間もなく亡くなった。

家福の喪失感は計り知れない。

ここから原作にはない広島編へと移る。赤いサーブ(車体も黄色から赤色になっている)で西へと向かう家福。

広島の地で行われる演劇祭でディレクションをすることになった。演目は「ワーニャ伯父さん」。韓国人や台湾人俳優を交えた多国籍言語による試みだ。

演劇祭の主催者の意向で運転を禁じられ、紹介されたのが北海道出身のみさきだった。家福とみさきの関係性は原作とさほど変化はない。

音が生前テープに吹き込んだワーニャ伯父さんのセリフを車中で読み合わせる。会話するように。音のカセットテープと赤いサーブだけは第1部第2部を含めてずっと家福についてくるのだ。

音の不倫相手であった高槻が第2部のキーパーソンとなる。

酒場で家福と高槻が対峙する場面は、いつどちらが暴発するのかと思うのだが、お互い腹に気持ちを押しとどめたままだ。

ただ映画版の高槻はアンガーマネジメントのできない男だった。感情が高ぶると暴力に発展する気配が伏線となって進行する。

夜の高速、みさきの運転するサーブの後部座席に家福と高槻は座る。男二人は本質にせまっていく。お互いどれほど音を愛していたのかという駆け引きのような対話と車のスピード感で、観るものの心も高ぶってくるシーンだった。

それと共にみさきの過去も掘り下げられていく。彼女もまた喪失感を抱えた人間なのだ。彼女の深い闇に共鳴したかのように、家福はみさきの故郷を見てみたいというのだ。

(演劇祭の本番大丈夫なの?広島から北海道までサーブで行っちゃうってさすがにしんどいって。という個人的な感想はおいといて)

極寒の北海道、みさきの故郷の家だった場所にたどり着く場面。ワーニャ伯父さんにおけるラストシーンと同じく、暗い穴を抱えて生きていかねばならない人間たちの悲痛と叫びが迫ってきた。

広島に戻った家福は「ワーニャ伯父さん」の本番を迎える。ソーニャの最後の長セリフは、韓国人女優による韓国手話のみで「音を排して」演じられた。

その力強い手話によるソーニャの言葉は、スクリーンを通した観客の耳にも響くものだった。

村上春樹氏が短編で記した、

人々はことあるごとに演技をする。その後自身に戻ることができるが、それは元いた場所とは少しずつずれている。さまざまなものを失いながらそれでも生きていかねばならないのだ。

という主題を家福はサーブに乗って追い求めたのだなと考える。

この映画のラストシーンは想像の更に上をいくものだった。新たな大地を疾走するみさきの横顔が幸せを得たソーニャに見えた。