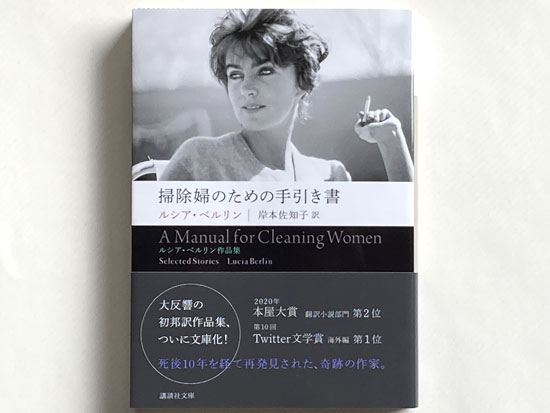

ルシア・ベルリンは1936年生まれ、昭和11年にあたります。父の転勤で子どもの頃は南米中米などで暮らしていたアメリカ人だそうです。表紙の女性がルシア氏。多感な時期に人間の裏表を全て見てきたのではないか、と思わせる短編集です。小説だけれど彼女の平たんでない生きざまを垣間見るような、ざわめきがあります。

掃除婦のための手引き書 ールシア・ベルリン作品集 講談社文庫

エンジェル・コインランドリー店

冒頭の短編はコインランドリーでの一風景だ。独白するのは”わたし”。短編全てが一人称で進む。そして記憶の一部分を切り取ったような、決着もなく終わる話もある。

この一篇に限らずコインランドリーが舞台になるお話が多い。それだけ著者が利用していたのだろうし、そこでのやり取りが人生の縮図ともなりえたのだろう。

この”わたし”は生活に疲れたようすの女。リンドン・ジョンソン大統領の記述が差し込まれるので1960年代半ばのアメリカ南西部ニューメキシコ州。

その片隅のコインランドリーの常連となっているわたしと”インディアン”の老人トニー。彼はアルコール依存のせいか手が震えてコインもろくに入れられない状態。お互い感情にまかせてののしりあうが、連帯感も生まれている。

トニーはいつも店の鏡越しに、”わたしの手”を見ている。直接に見るのとはなにが違うのだろう。見られていることに気が付いたわたしはその手に見えるものを反芻する。子どもを産み育て幾人かの男性が通り過ぎ、幾度かの引っ越しをして…。アパッチの長(おさ)だというトニーに見透かされているようだ。

回る乾燥機を眺めながら、押し黙ったり、身の上話をしたり。無為に過ごすその時間は取り繕うことのできない感情が支配するようだ。

いいと悪い

この短編集のなかで最も刺激されたのがこの「いいと悪い」だ。

舞台はチリ、サンチャゴ。高校生の”わたし”。大学はアメリカ本土に戻ろうと考えているハイスクールの女子生徒たち。そこにアメリカ人の教師がやってきてアメリカ史を教える。彼女の名前はドーソン。

ブルジョア階級の女子生徒たちに対して、貧しさをいとわない身なりのドーソン先生。チリの労働者の劣悪な環境はアメリカの搾取のせいだと彼女は論じる。

その授業に散々議論を吹っかけて妨害するのがわたしの役目。目を付けられたか、ドーソン先生はわたしを手なずけようとする。それが貧民街での炊き出しや、障がい者施設での奉仕活動などのボランティアだった。

なぜわたしを勧誘するのか尋ねると「あなたは根っこではいい人だからよ。」と先生。わたしは幾重にも守られた暮らしに飽きて、”革命家”という「悪い人」に会いたかった。だから先生の誘いを受けたのだ。

スラムでは人々が、地べたを文字通り這いつくばって廃棄物を拾い集めている。その彼らへの炊き出しを経験するわたし。悪臭と不潔さにおののきながら、わたしは先生に質問する。

「週に一度のビスケットなんかであの人たちの暮らしがよくなるわけがない」

先生は答える。「自分たちの存在に誰かが気づいてくれていると、あの人たちに知ってもらうことが大事。大切なのは希望なのよ」

”わたし”は先生と聞きに行く革命劇で南米人の詩に感銘を受けた。だが議論の場ではアメリカ人である先生が語る共産主義的な考えを、チリの人々が軽蔑してるのだ。そしてそれに先生は気づかない。

慈善か偽善かわからないような奉仕活動から抜ける決意をした”わたし”に先生はこう言い放つ。

「よりよい世界のために戦う以外に、人の生きる道はないのに」

彼女は自分が心を開けば「人民と対話」できると信じているが、地元の労働者たちの心を開いたとは到底いえない。生きることに無防備で”盲目”であり、スペイン語も解さないことで、自らの理想だけしか見えていないのだ。

”わたし”は先生の振りかざす主義主張の浅はかさに高校生ながら気が付いている。ドーソン先生のその純粋さに傾倒したのだろう。うとんじながらも別れがたい気持ちが交錯している。

最後は”わたし”の思春期の残酷さがドーソン先生を裏切ることになる。

後悔を秘めたまま”わたし”はその後の人生を生きるのだ。

独白のような物語のような

この短編集が”わたし”が語る形式であり、学生時代のわたし、更年期のわたし、子どもの頃のわたし、掃除婦として働くわたし、病を得て田舎で一人暮らしをしているわたし、がランダムに巡る。

ルシア・ベルリンさんの自伝なのかと思いつつ、はぐらかされる文章に巡り合ったりする。

人生とはそんなものなのだという諦観が読み取れる。数歩違えば全く異なる人生なのだ。もしかしたら退屈な平凡な人生だったかもしれないなあ。それは今のわたしの人生でもあるんだなぁと。

最後の章である「巣に帰る」では自宅の庭から見た山並みの情景が描かれている。「枕草子」みたいだと思った。人生を振り返りながら山に日が沈むのを眺め、鳥が巣に戻る様子を眺めている。心静かに自然と向き合うと、言語も時空も超えて同じ響きを得ることができるのだろう。