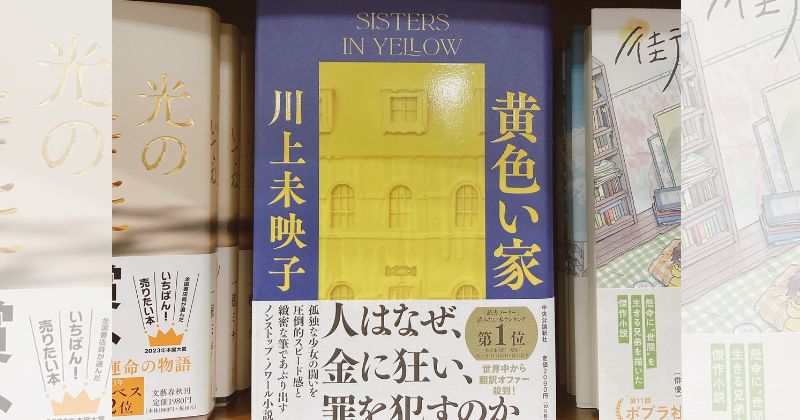

読売新聞朝刊で連載されていた川上未映子さん『黄色い家』。2023年2月20日、中央公論新社より単行本が発売となりました。ずっしりと重みのある本です。本屋さんで手に取って確かめてみてください。

この記事では冒頭部分のあらすじをサラッとご紹介しています。

『黄色い家』川上未映子

(2021年7月14日~2022年10月20日 読売新聞朝刊連載 全439回)

冒頭のあらすじ

コロナ禍、40歳前後の主人公の花は、昔ともに暮らしていた黄美子(きみこ)さんが起こした刑事事件の一報を目にする。当時の同居人にも連絡を取るが、詳しいことは分からない。花は黄美子さんとの出会いを回想し始める。

主人公の花、中3の夏。自堕落な母と暮らしている。子どもとしての幸せをほとんど経験していない女の子だ。突然、旅行に行くと家を出た母の代わりに、母の知人という女性がやってきた。それが黄美子さんだった。夏休みの1か月間、花は黄美子さんと共に料理を作ったり祭りに行ったり外食したりと、”普通の生活”を経験した。そうして傷ついた心を修復していった。

2学期になった朝、突然黄美子さんが家からいなくなった。花は絶望する。その夜、冷蔵庫を開けて驚く花。黄美子さんは食料をぎっしり詰め込んで去っていったのだ。生きる力をその冷蔵庫の光景から得ることができ、黄美子さんに感謝した。母には頼れない。高校生になると学校もそこそこにファミリーレストランで限界まで働いて自活するようになる。

次の夏、彼女はタンス貯金していた給料を母の元彼に持ち逃げされてしまった。働く気力も生きる気力も失った時に、花は黄美子さんに再会する。

あいまいで圧倒的な夕焼けとどこかにつながる道

花ちゃんと黄美子さん。二人の出会いとエピソードはこの439回の物語の根幹となっている。今回改めて冒頭を読み返したが、高2の夏に再会した際の二人のせりふに射抜かれた。それは年月を経て巡り合っても同じ言葉をかわす、他人であっても根っこの部分でつながっていることがわかる部分なのだ。

幸せにはいろんな形があって、花は黄美子さんと共にそれをただ追いかけていただけにも見える。16歳で学校を辞め家を出て、黄美子さんと三軒茶屋の雑居ビルの一室でスナック「れもん」をオープンさせる。理性をもって見てみると、10代の女の子が早々に夜の世界に足を踏み入れていいはずはない。飲酒も含めて。

ただ花ちゃんの境遇を「なんとかしてあげたい」と思いながら読んでいた。黄美子さんと動き出すことによって、花ちゃんの居場所ができてよかった、生きていく力が湧いているようでよかった。と読者も安堵していたのではないだろか。

その後の展開で、花ちゃんは頑張りすぎるくらい頑張る。どんどん法を踏み外していく。だがそうしなければ生活が成り立たない。そう自覚した花は、真面目で冷静なリーダーに育っていくのだ。その頃には読み手も洗脳されたのか、花ちゃんの行動の善悪を諭すどころか、ただうまいこと切り抜けてくれ、と願っていた。

どれが良くて誰が悪いのかなんて本当は決められない。事件を起こした黄美子さんが一方的な加害者なのか、誰にもわからない。報道記事は黄美子さんの人生のほんの一部分だけを切り取ったものなのだ。その情報だけでは断罪できない時もある。そんな花ちゃんの思考に同調しながら読み終えた。

この物語の象徴色である黄色、最終回の挿絵は黄色にそっと赤みを刷いた夕焼けだった。花が見た夕暮れの空、再び一歩踏み出せる、小さな希望が灯っているような色合いだった。

連載開始時に著者ご本人があげられたツイートです。

連載終了時に同じくご本人があげられたツイートです。

書籍の書影(ブックデザイン)が決定した時のツイートです。