2022年7月– date –

-

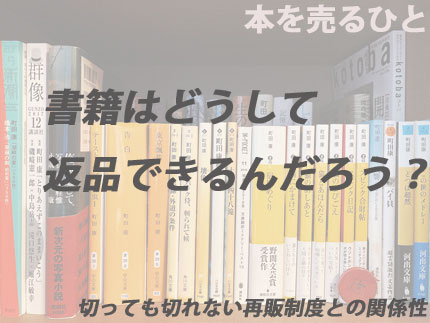

【本を売るひと その7】書籍が返品できるのはどうして?~雑誌の返品を例に考える~

書店で働いている皆さんは、飲食店やそのほかの業種の小売りで働いたことはありますか?仕入れた食材、入荷陳列させた商品。値下げしてでも売り尽くすか、業者に安価で... -

『生のみ生のままで』綿矢りさ氏。まっすぐな想いを受け止めた先を見てみたい。

逢衣と彩夏。このふたりの女性が、雷に打たれたような恋を始める。許すとか認めるとかそんな陳腐な言葉は必要なのかな。こんなに彼女たちはまっすぐなのに。人は日々、... -

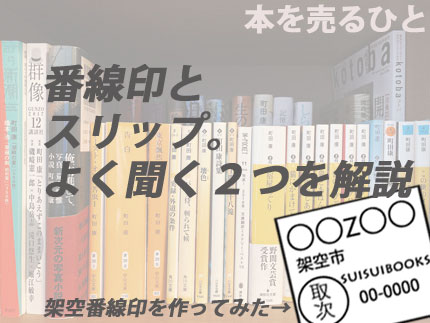

【本を売るひと その6】番線印とスリップ。番線とは?スリップレスのいま。

書店員に必須のアイテム、番線とスリップ。番線印(番線を記したはんこ)は今のところ生き残っています。ただスリップレス化は進行していますね。POSシステムが広がって... -

【本を売るひと その5】「客注」で大事なことは2つ!! 検索スピードと接客。

発注はお店の要。店舗の棚充実のための発注、大々的に仕掛けて大いに売ろうとする発注など、経営の根幹にかかわる大事な仕事です。 ただ新人書店員さんが売り場に出てま... -

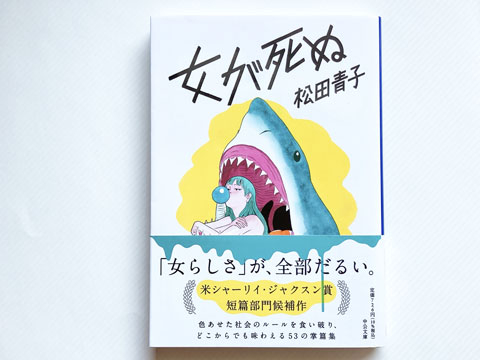

『女が死ぬ』松田青子氏。直接攻撃しないクレバーな短編集。

強烈なインパクトを持つタイトル『女が死ぬ』。松田青子さんの描く「女に対する定義の理不尽さ」にいちいち「わかる~」と声が出ます。凝縮された53本の短編たちから繰...

1