ジェンダーを考える本– category –

-

フェミニズムの基礎を学ぶための2冊。第2回『フェミニズムってなんですか?』を読み解く。

東大教授である清水晶子氏がフェミニズムの歴史と本質をかみ砕いて語るのが今回の1冊です。フェミニズムに興味をもったきっかけはきっと人それぞれ。玉石混交の情報に触... -

フェミニズムの基礎を学ぶための2冊。第1回『女ぎらい ニッポンのミソジニー』を読み解く。

ひとまず「ミソジニーってなんですか?」というご質問にお答えしなければ。ミソジニー:女性嫌悪、「女性蔑視」という単語が最適訳とのことです。ジェンダー研究の第一... -

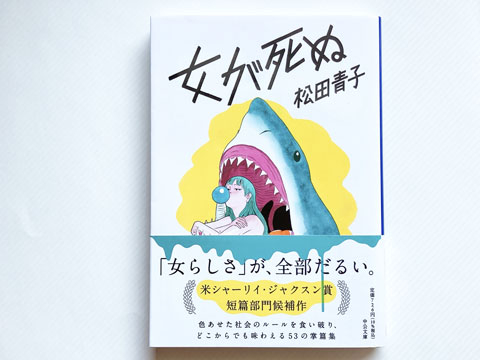

『女が死ぬ』松田青子氏。直接攻撃しないクレバーな短編集。

強烈なインパクトを持つタイトル『女が死ぬ』。松田青子さんの描く「女に対する定義の理不尽さ」にいちいち「わかる~」と声が出ます。凝縮された53本の短編たちから繰... -

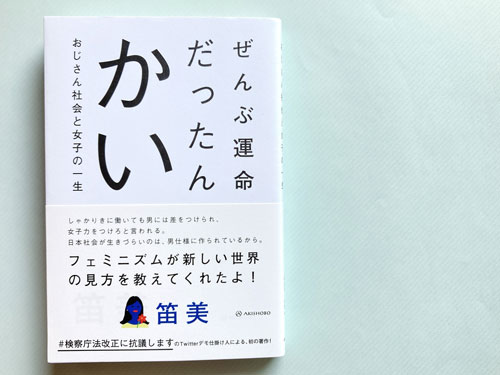

『ぜんぶ運命だったんかい おじさん社会と女子の一生』笛美氏。この国でフェミニズムと伴走すること。

笛美(ふえみ)さんは大手広告代理店で働く現役広告クリエイターです。その彼女が検察庁の法改正にツイッターで異議を唱えて、大きなムーブメントとなりました。なぜそ... -

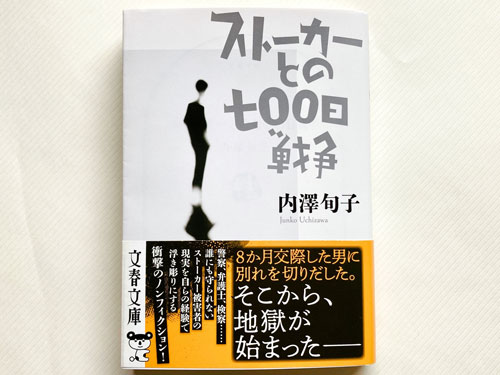

『ストーカーとの七〇〇日戦争』内澤旬子氏。被害者が声をあげることの意義。

内澤旬子さんの著作は常に強い意志を持って経験したことを書いておられますが、今回は怖い。タイトル通り闘いの記録です。事件発生から警察や検事、弁護士とのやり取り... -

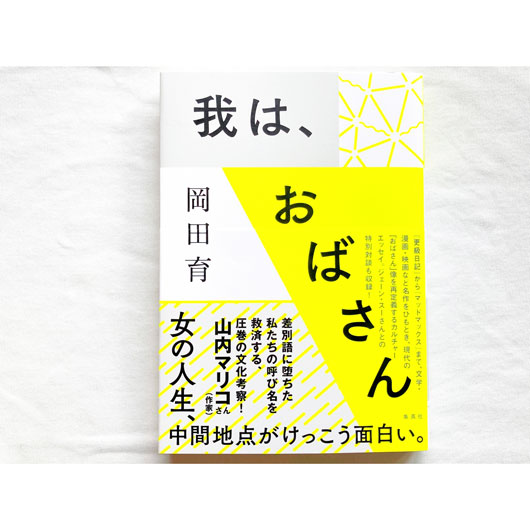

『我は、おばさん』岡田 育 氏。堂々と名乗りを上げよ。

はい、強烈なタイトルです。著者の岡田育氏は1980年生まれ。むむ…。育さんの知識は広大です。コミックに映画に小説にと、幅広い題材から「おばさん」を抽出して「おばさ... -

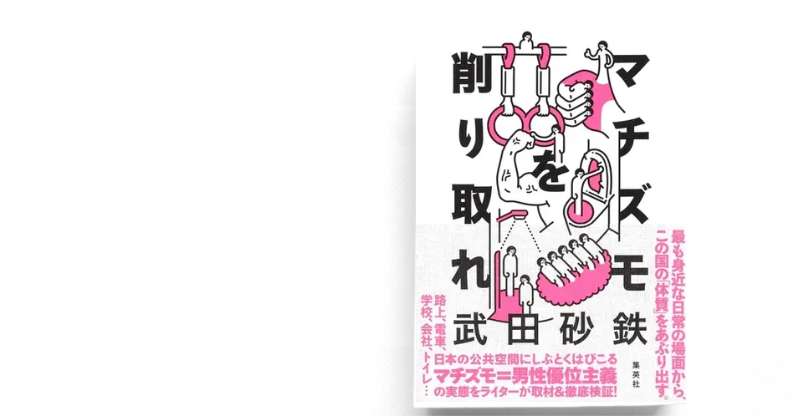

『マチズモを削り取れ』武田砂鉄氏 ジェンダーについて考える第一歩。

ジェンダー論を読み込む、となるとちょっと敷居が高いな。しかしこの世で感じる「性差」について思うことはあるんだな。いや、あるんだなどころではない、憤慨している... -

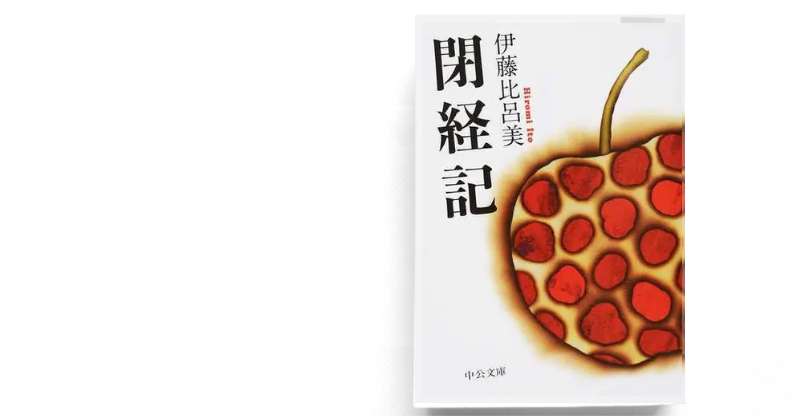

『閉経記』伊藤比呂美氏、この本を手に取った人はお年頃。

伊藤比呂美さんのお名前は『ウマし』で存じていたものの、この本を読んでみようと思わせたのはやはり『閉経記』というエキセントリックなタイトルのおかげだと思います...

1